特許:第7171647号

商標登録:第6473770号

日本製手術支援ロボットを開発

日本の医師らの要望を反映した

使いやすいhinotori™で、

日本の医療に貢献する

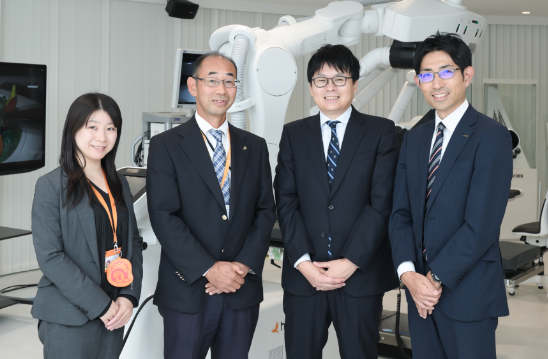

「hinotori™サージカルロボットシステム(以下、「hinotori™」と略す」は、兵庫県神戸市の「株式会社メディカロイド」が開発、製造した日本製マスタースレーブ型手術支援ロボットです。米国製の手術支援ロボットが先行していた市場に、どのように参入したのでしょうか。また知的財産に関してどのような苦労があったのでしょうか。今回は神戸市のポートアイランドにあるメディカロイド本社を訪問しました。川崎重工業株式会社やシスメックス株式会社の知財担当者も同席して製品開発から企業の歴史、さらに知的財産に対する取り組みや考え方についてお聞きしました。

~ 日本人医師の要望を取り入れた、日本製手術支援ロボット ~

- 取材担当者

- 手術支援ロボット「hinotori™」とは、どのようなロボットですか。

- メディカロイド

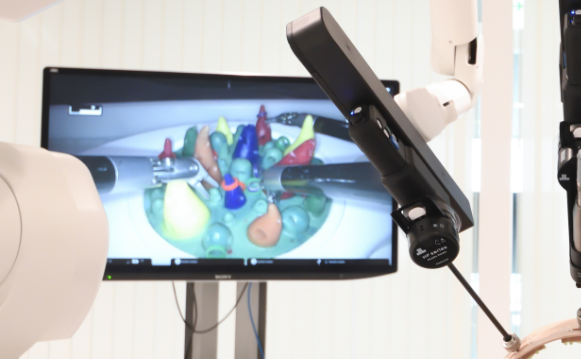

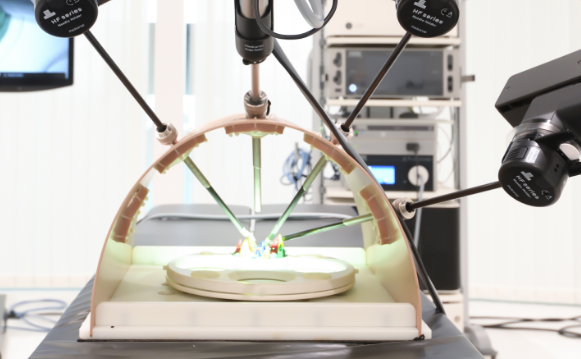

- hinotori™は、鉗子(かんし)や内視鏡カメラが装着された4本のアームを使い、医師が3D(3次元)映像を見ながらアームを操作して手術を行うロボットです。主に内視鏡手術向けで、例えば泌尿器関係や消化器系などの手術を行えます。

- 取材担当者

- 患者様のお腹を大きく切らずに、数カ所に穴を開けて行う手術を助けるロボットですね。

- メディカロイド

- そうです。患者様にとっては体の負担が軽く、回復も早いです。2015年から手術支援ロボット「hinotori™ サージカルロボットシステム」の開発を始めて毎年1台、試作機を作っていきました。そのたびに医師の皆さまにご意見をいただき、反映させた試作機を作ることを5回繰り返し、2020年に製造販売承認を取得しました。以来60施設以上の医療機関で導入され、現在までに7千症例以上の実績があります。

- 取材担当者

- ユーザーの希望や意見を詰め込んだようなロボットですね。hinotori™を手術で使用できるようになるまで、どの程度かかりますか。

- メディカロイド

- 初めての方は自主トレーニング期間も含め、1~2カ月程度が一般的です。ただ、すでに他社の手術支援ロボットの操作経験がある医師であれば、hinotori™との違いをご理解いただくだけでスムーズに操作されます。最終的に弊社のトレーニング部門が安全に操作できているかをチェックし、安全性が確認できた医師に弊社が発行するサーティフィケートを交付します。このサーティフィケートを持つ医師だけがhinotori™を操作できる仕組みです。

- 取材担当者

- hinotori™ならではの特徴を教えてください。

- メディカロイド

- まずロボットアームです。コンパクトな上に、8軸で冗長性のあるアームは、手術中のアーム間および助手とアームの干渉を軽減します。また患者様の周囲の、助手のワーキングスペースを広く取れること。またhinotori™を操作するコックピットは、ビューアやアームレストやフットペダルなどを、体に合わせて位置調整ができるため、長時間の手術でも操作する医師の体への負担が軽減されます。

- 取材担当者

- 開発で苦労されたところはありますか。

- メディカロイド

- 最初に驚かされたのは、ロボット業界の思想と医療業界の思想との違いでした。産業用ロボットは、機械に何かトラブルがあればすぐに停止するよう設計します。

- 取材担当者

- 一度止めて、トラブルの原因を突きとめ修理し、再起動するわけですね。

- メディカロイド

- そうです。しかし医療の世界では、トラブルといえどロボットや機械が停止すればすぐに患者様の命にかかわります。一度止めると再起動にも時間がかかりますから、なおさら「止めてはいけない」と言われました。「航空機はトラブルが発生しても絶対に止めずに飛ばし続けるでしょう、それと同じ」と諭されました。

- 取材担当者

- 業界の思想の違いの指摘は大きかったですね。他にありますか。

- メディカロイド

- 感覚の数値化です。医師からのご要望は、「ハンドルの動きをもっと軽くしてほしい」などの感覚的な表現が中心でした。ではどの程度軽くすればいいのか。設計者は数値に落とし込み、デジタルに表すという作業を繰り返しました。

- 取材担当者

- ちょうどいい塩梅を見つけるのが難しかったというわけですか。

- 川崎重工業

- 日本人医師は手先の器用な人が多いです。繊細で滑らかな指の動きを、数値化してデジタルに表すという考え方は、産業用ロボット製作にはないものでした。そのため医師の皆様と設計者の間で、何度も協議を重ねました。

- 取材担当者

- その結果、操作性のよい手術支援ロボットを実現したというわけですね。

- メディカロイド

- 特にロボットのアーム構造は川崎重工業の産業用ロボットで培った技術がかなり投入されています。アーム部分は8軸を備えているため、まるで人の腕のようにスムーズでさまざまな動きが可能です。

- 取材担当者

- ロボット技術の開発以外に苦労されている点はありますか。

- メディカロイド

- 鉗子(かんし)のラインナップの更なる充実化です。鉗子1本増やすにしてもPMDA(医薬品医療機器総合機構)に薬事承認を受ける必要がありますし、米国ならFDA(U.S. Food and Drug Administration)など、各国でハードルの高い承認を得る必要があります。

- 取材担当者

- なるほど。せっかく作ってもすぐに使えるわけではないのですね。鉗子を作る技術は、難しいものなのですか。

- メディカロイド

- 鉗子の先端部分は、基本的に手術器具として確立されています。 ただし、まだ開発の余地はあります。鉗子の細さです。手持ちの手術器具は5mmですが、ロボットの鉗子は8mm。体内に入れるので細い方が好ましいのですが、接触する可能性や、繰り返し使うことを想定すると耐久性が必要です。そのため細くするのが難しいのですが、目下研究中です。

- 川崎重工業

- あとロボットなので、どうしてもアームに細かい振動が発生します。今後アームの振動を抑制できれば、もっと細い鉗子を備えたコンパクトなロボットが実現できるかもしれません。

~ 川崎重工業とシスメックスとの合弁で、医療とロボットで世の中に貢献 ~

- 取材担当者

- 開発には、メディカロイド様と川崎重工業様、そしてシスメックス様が関わっています。そのいきさつを教えてください。

- メディカロイド

- メディカロイドは、産業用ロボットで50年以上の歴史を誇る川崎重工業と、医療機器メーカーのシスメックス(いずれも神戸市中央区)の共同出資による合弁会社です。医療のメディカルとアンドロイドとを掛け合わせた社名で、まさに医療用ロボット開発が目的です。2013年8月に創業、同年10月から約2年間のマーケティング活動を開始しました。

- 取材担当者

- ロボット開発ではなく、マーケティング活動からスタートしたのですか?

- メディカロイド

- そうです。手術支援ロボット市場は、20年ほど前から米国の1社が市場を席捲している状態であったため、市場への参入に商機があるかが課題でした。市場調査の結果、今後ますます内視鏡下手術が普及する見込みでありさらなる市場成長の中に商機があることや、より日本人の体格に合い、日本の医師の求める手術を再現できるロボットへのニーズが高く、日本製のロボットが求められていることがわかりました。そこで2015年4月からロボット開発を開始したのです。

- 取材担当者

- メディカロイドは、まさにhinotori™のための会社ですね。しかし、なぜ川崎重工業様とシスメックス様、違う業種の企業同士が組んで合弁会社を作ったのですか。

- メディカロイド

- メディカロイドは、川崎重工業の社長で、弊社の会長である橋本康彦と、シスメックスの社長で、弊社の副会長である浅野薫が中心となって立ち上げられました。医師の家系に生まれ、学生時代に筋ジストロフィー患者の支援ボランティアもしていたという橋本は、「医療にロボットで貢献したい」という想いを持ち続けていました。

- 川崎重工業

- 弊社は以前、リハビリ用のロボットを開発したことがあります。しかし医療業界への販路を持っていなかったために、ビジネスに結びつかなかったという経験がありました。

- メディカロイド

- そこで橋本が川崎重工業のロボットビジネスセンター長に就任したとき、友人だった浅野と、2012年に2社合同で「医療用ロボット研究会」を作りました。

- 取材担当者

- その医療用ロボット研究会が、メディカロイド様の前身というわけですね。

- シスメックス

- そうです。ロボット技術を有する川崎重工業と医療業界におけるネットワークを持つシスメックスとがお互いの強みを活かして新たな価値を提供することを目指して、研究会発足の翌年、2013年に2社の共同出資によりメディカロイドを立ち上げました。

- メディカロイド

- 現在、hinotori™は川崎重工業でロボットを生産し、それをメディカロイドに納入いただいて最終製品化し、それをシスメックスへ納入して販売、という流れで市場に出しています。

- 取材担当者

- 大変スムーズな連携です。メディカロイド様のミッションは、「医療ロボットを通して「みんな」が安心して暮らせる高齢化社会をサポートする」でしたね。

- メディカロイド

- はい。患者様やそのご家族に貢献することはもちろん、医療従事者にとっても安心安全に使うことができ、現場での課題や負担を解決するようなロボットを開発していきたいと考えています。

- 取材担当者

- hinotori™という名称ですが、手塚治虫先生の漫画『火の鳥』が由来と伺いました。兵庫県の宝塚市にゆかりの深い手塚先生は医師ですし、まさにぴったりのネーミングだと思います。

- メディカロイド

- ありがとうございます。作中で火の鳥は、永遠の命を与える存在として描かれています。メディカロイド、そしてhinotori™も永遠の命をテーマにした『火の鳥』にあやかり、命と向き合い続ける医療従事者の皆様をサポートしたいと考えました。

©Tezuka Productions

- 取材担当者

- サイトにも火の鳥のイラストが掲載されていますね。

- メディカロイド

- 実は開発当初から橋本会長と浅野副会長は、手塚治虫先生の『火の鳥』をネーミングに使わせていただけないかと考えていました。そこで調査したところ「hinotori™」の命名に際し、商標の面で問題ないことが分かりました。手塚プロダクション様に、手術支援ロボットや医療への思いをお伝えしたところ、手塚先生が描き続けたテーマや想いに共感する点があると仰っていただき、著作物の使用について快諾いただきました。

~ 強みを生かした独自技術で特許を取得 ~

- 取材担当者

- あらためてhinotori™に関する知的財産において、3社はどのように連携されていますか。

- メディカロイド

- hinotori™のロボット部分は川崎重工業主導で開発しているので、川崎重工業のロボットの知財担当者と、メディカロイドの知財担当者が共同で知財対応を行っています。hinotori™のネットワークサービス部分は、シスメックスも連携して知財対応を行っています。

- シスメックス

- 商標関連もシスメックスが連携して知財対応を行っています。

- メディカロイド

- 商標調査や商標出願から権利化等の商標業務は、特許事務所に依頼しています。ただ依頼前にはシスメックスの商標担当に検討と助言をいただいた上で、商標業務を進めていますね。

- 取材担当者

- 知的財産においても、スムーズな連携ですね。手術支援ロボットは、hinotori™以前は米国製が席巻していたわけで、おそらく世界中で特許を押さえていたと思います。どのように対応されているのですか。

- メディカロイド

- 開発チームと米国社製のロボットについて出されている特許を全件読みました。当時2千件弱あったと思います。それらの特許の全体像を把握したうえで、絶対に使ってはならない技術や、設計を始める段階で再度チェックする技術、という風に仕分けしていきました。

- 取材担当者

- とにかく他社特許を回避するよう意識されたのですね。

- メディカロイド

- 他社は過去に、自動化という点でかなりバージョンアップしました。自動化技術といえば、川崎重工業のロボット技術のもっとも得意とするところです。同じ「自動化」の観点での技術開発は特に慎重に進めていました。

- 川崎重工業

- 10年以上にわたって手術支援ロボット市場を席捲してきた1つの会社が特許網を築いていたわけです。しかしその中の重要な特許が2019年頃までに期限切れになることで、他社の参入が相次ぎ、開発競争が加速するといった報道もされていました。担当者はかなりの緊張感の中で、知財の検討を成されていたと想像します。

- メディカロイド

- 一部の特許の期限が切れる一方で、バージョンアップした段階で新たに取得された特許もありましたから、そうした新な特許も確実に回避しながら開発を進めました。

- 取材担当者

- 特許を回避しながらの開発は大変だったのではないでしょうか。

- 川崎重工業

- もちろん容易ではありませんでしたが、一方で、特許を回避したことで新たに生まれた価値もあります。例えばロボットアームです。少し専門的になりますが、内視鏡手術では、患者様の腹壁に設けた穴にトロッカー(カニューレ)と呼ばれる筒を挿入し、トロッカーを介して内視鏡や鉗子を挿入します。他社製品では、ロボットアームに設けられた把持機構でトロッカーを把持することで、内視鏡や鉗子の移動の中心となるピボットポイントが決まるようになっています。これに対して、当社では、把持機構のないロボットアームを使用し、ソフトウエア制御によって腹壁の中心であるピボットポイントを維持する技術を構築しました。トロッカーを把持するロボットアームを設けない技術によってアーム周りをシンプルな設計にすることができ、今ではhinotori™の特徴の一つとなっています。

- メディカロイド

- 他社と異なるアプローチで自社の強みを生かしたのです。既存の特許を回避できた上に、手術支援ロボットとして必要な機能に関する技術の特許を取得しています。

- 取材担当者

- 2022年に消化器外科や婦人科の領域でも承認を取ったと伺いました。

- メディカロイド

- 泌尿器科と、消化器外科や婦人科とは各手術器具の動作範囲が異なります。そのため各科の術式に応じて、各手術器具の動作範囲を設定できるようにするための技術を開発しました。具体的に言うと、ロールインの際にジョイスティックで、内視鏡ポートを基準に、アームベースを前後や横方向に回転させ、位置調整を行う機能です。

- 取材担当者

- hinotori™は現在も進化しているのですね。アームの先の、鉗子の特許は取られていますか。

- メディカロイド

- 何件か出願していて、鉗子を動かす駆動部分や接続の仕方など、ロボットとの接合部で特許を取っています。

- メディカロイド

- 橋本への報告会議で、「こんな特許が絡むのでできない」という内容があると、特許の説明のために知財担当者も同席します。しかし橋本からは「だったらああいうやり方もあるし、こういうやり方もある」、「なぜ君たちはそこを考え、提案しないのか」と指摘を受けたものです。

- 川崎重工業

- 橋本は特許への意識が高い人です。他社の特許を尊重し、自分たちは他社にない技術を使ってより良いものを作ろう、という考えの持ち主です。その自分たちの作るより良いもので、特許を取っていこうというわけです。

- 取材担当者

- 素晴らしいと思います。開発者も知財担当者も、回避という発想より、よほど前向きになれるのではないでしょうか。最後に、外部の弁理士を依頼して良かったと思うことはありますか。

- メディカロイド

- 実施例まで詳細に書いていただけるところがありがたいです。明細書の記載量が多く、特許請求の範囲もさらに広がります。大変だと思いますが、私たちは非常に助かります。

- 取材担当者

- 大変励みになります。本日はお忙しい中をありがとうございました。

株式会社メディカロイド

川崎重工業株式会社とシスメックス株式会社の合弁会社として、2013年8月に株式会社メディカロイド設立。2015年4月より手術支援ロボットの開発を開始し、2020年に国産手術支援ロボット「hinotori™サージカルロボットシステム」の製造販売承認を取得。ユーザーである医療関係者の意見を元に改良を重ねつつ、現在は遠隔手術の実現に向け実証実験に取り組んでいます。

2025年03月05日掲載